Synopsis

John Ferguson, alias Scottie, policier émérite, souffre d’une acrophobie dont la manifestation est responsable de la mort d’un de ses collègues. A l’issue de ce drame, il démissionne alors de son poste, décidé à vivre de ses rentes et à continuer de flirter avec sa vieille amie, Midge, toujours amoureuse de lui. Mais un ancien camarade de classe, Gavin Elster, revenu après de longues années à San Francisco, lui demande de l’aide : croyant que son épouse est possédée par l’esprit de son arrière grand-mère au destin tragique, Carlotta Valdez, il veut qu’il la surveille car il craint qu’elle ne se suicide comme son modèle. Filant l’épouse de son ami, Scottie ne tarde pas à tomber amoureux d’elle, mais, malgré la réciprocité de ce sentiment, il ne peut parvenir à enrayer ses pulsions autodestructrices : à la mission de San Juan Batista, elle se précipite du haut du clocher et, saisi de vertige, Ferguson ne parvient pas à l’en empêcher. Après le drame, il sombre dans une dépression nerveuse jusqu’à ce que la vision d’une employée de bureau, Judy Barton, sosie brun de Madeleine, ne le sorte de son hébétement. Il ne tarde pas à la séduire et entreprend de la façonner à l’image de la défunte, changeant sa coiffure, la teinte de ses cheveux, ses vêtements et l’emmenant dîner au restaurant où, pour la première fois, lui est apparu l’objet de ses désirs. La qualité de la ressemblance n’est pas fortuite : Judy et Madeleine ne font qu’une personne qui, ancienne maîtresse d’Elster, a piégé Scottie afin qu’il soit témoin d’un suicide que sa peur du vide ne pouvait enrayer et dont l’objet était bien la véritable épouse du machiavélique homme d’affaires. Ayant compris la machination, l’ancien policier, surmontant son angoisse, emmène la jeune femme en haut du clocher fatal d’où, prise de panique et malgré son amour sincère pour lui, elle finit par sauter.Vivant avec Judy, des moments qu’il aurait aimé vivre avec Madeleine, Scottie façonne Judy à l’image de Madeleine jusqu’à ce que cette dernière ne soit plus que la copie de la Madeleine, morte sous les yeux de Scottie…

Générique

Titre original : Vertigo

Réalisation : Alfred Hitchcock

Scénario : Samuel A. Taylor, Alec Coppel, d’après le roman D’entre les morts de Pierre Boileau et Thomas Narcejac

Image : Robert Burks

Consultant Technicolor : Richard Mueller

Direction artistique : Hal Pereira et Henry Bumstead

Décors : Sam Comer et Frank McKelvey

Costumes : Edith Head

Maquillage : Wally Westmore

Coiffures : Nellie Manley

Son : Harold Lewis, Winston Leverett

Montage : George Tomasini

Assistants-réalisateurs : Daniel McCauley, Herbert Coleman, John P.Fulton

Musique : Bernard Herrmann, dirigée par Muir Mathieson

Effets spéciaux : John Fulton

Cascadeurs : Polly Burson et Ted Mapes

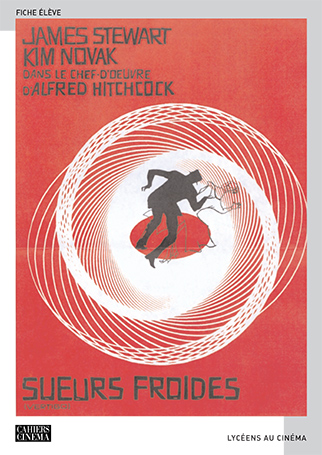

Générique : Saul Bass

Production : Paramount et Alfred Hitchcock-Productions, avec Herbert Coleman et Alfred Hitchcock

Producteur de la version restaurée de 1996 : James C.Katz

Distribution : Paramount

Durée : 2 h

Couleur

Date de sortie : mai 1958

Interprétation

John Scottie Ferguson / James Stewart

Madeleine Elster et Judy Barton / Kim Novak

Marjorie Midge Wood / Barbara Bel Geddes

Gavin Elster / Tom Helmore

Le coroner / Henry Jones

Le docteur / Raymond Bailey

La directrice de l’hôtel / Ellen Corby

Pop Leibel / Kontanstin Shayne

Madeleine Elster / Jean Corbett

La religieuse / Sarah Taft

Le policier / Fred Graham

L’homme traversant la rue / Alfred Hitchcock

Gavin Elster / Tom Helmore

Le coroner / Henry Jones

Le docteur / Raymond Bailey

La directrice de l’hôtel / Ellen Corby :

Madeleine Elster / Jean Corbett

La religieuse / Sarah Taft

Le policier / Fred Graham

Autour du film

Une nouvelle vision du film d’Hitchcock nous entraîne à le considérer comme l’une des plus magistrales démonstrations de l’art maniériste au cinéma. En effet, ce qui intéresse le cinéaste, c’est, tout en répondant à l’exigence générique du suspense et des coups de théâtre, de transformer le film policier en laboratoire réflexif. Sueurs froides en développant le motif de la spirale dès son générique (il le répercutera dans son intrigue même, dans le chignon de Madeleine et, bien sûr, dans les visions d’angoisse de son héros acrophobe), parle du trajet qui, à partir d’un point fixe, décrit une série de révolutions s’en éloignant de plus en plus. Les différentes étapes de ces courbes comprennent des développements qui ne sont, chaque fois, que des modifications successives permettant de s’écarter du centre, tout en donnant la constante impression d’y faire retour. C’est la ligne de force d’une réalisation bâtie suivant le principe de différence, tel qu’il se lit entre des éléments qui se ressemblent au sein d’un même plan et entre des plans dont la composition est analogue. Ce système construit sa trajectoire en établissant des échos : ainsi, la mise en parallèle de Madeleine et du tableau représentant Carlotta alors que tous deux sont présents dans le même champ, lors de la scène du musée, celle de Midge et de la toile où elle s’est peinte en prenant la même pose que celle de l’ancêtre de Madame Elter, le détail du médaillon isolé par l’objectif sur plusieurs supports (Carlotta, puis Judith), les vues de profil de Madeleine, auxquelles correspondront celles de Judy, sont des exemples parmi d’autres de reprises, de modifications tissant la trame d’un film bâti sur l’écart.

Quand deux éléments ont une relation analogique, l’attention se porte sur ce qui les distingue : de ce fait, la mise en scène de Hitchcock se révèle pleinement maîtresse de la teneur parfois hallucinatoire qu’engendre, à travers ses dissemblances, le phénomène de répétition : la lumière verte qui nimbe d’une aura cadavérique la renaissance de Madeleine en Judy, le travelling à 180° autour des amants quand ils s’embrassent et qui consacre un changement de décor (de la chambre d’hôtel, on passe à la mission où Scottie a embrassé Madeleine avant qu’elle ne se suicide), expriment la volonté ostentatoire de revendiquer le procédé cinématographique comme force capable de nourrir l’étrangeté d’une imitation différentielle.

Hitchcock introduit d’ailleurs de manière récurrente deux séries de plans-leitmotivs qui visualisent l’écart lui-même : l’une montre Ferguson au volant de son véhicule sur fond de transparences, l’autre dévoile la route filmée du point de vue du conducteur. Entre sujet et objet de déplacement conçus comme objet et sujet de regard, se dessine une distance que les plans exposant l’acrophobie de Scottie (cf rubrique Autour du film) formulent sous l’angle du grossissement spectaculaire (le malaise créé par l’éloignement du sol) : ce que Ferguson doit alors reconquérir c’est l’intervalle entre lui et le centre fixe d’où, idéalement, part le monde qu’il traverse, et, plus exactement, la connaissance qui préside à l’instauration de cet intervalle. La morale, ici, est une morale de voyant (et on ne compte plus les plans où le héros est dans la position d’un spectateur contemplant une image qui le fascine, ce qui, dans la manière dont Hitchcock utilise le corps de Stewart, rappelle Fenêtre sur cour et son personnage de voyeur).

C’est en cela que nous parlons de maniérisme car ce que Sueurs froides met en perspective est la manière de créer des illusions, la manière de modifier une représentation en lui adjoignant et/ou en lui retranchant quelque chose, la manière de faire des films, c’est-à-dire de partir d’un point donné comme intangible (le réel, et son apparence sensible) et de s’en éloigner par maquillage et travestissement successifs. La découverte de Scotie à la fin de l’œuvre se résume au constat terrible imposé par la négation de la croyance qui, dans les temps classiques, aurait pu faire de son histoire d’amour une tragédie et qui, aujourd’hui, ne consacre qu’une sordide manipulation. Cette lucidité, qui sonne comme un aveu désespéré, fait de Sueurs froides, et ce bien avant Sergio Leone, Brian de Palma ou Quentin Tarantino, le premier somptueux avis de décès du Septième Art.

Pistes de travail

Parler de Vertigo (c’est sous ce titre qu’on a pris l’habitude de l’évoquer) en 2005 équivaut à se mesurer avec toute une histoire de la critique et de l’université française, tant ce film est devenu un emblème de la cinéphilie autour duquel pullulent articles, ouvrages, colloques, films-citationnels (La jetée de Marker, L’armée des douze singes de Giliam, Lost Highway de Lynch) ou films-références (Pulsions et Obsessions de Brian de Palma). Pour autant, cette avalanche de considérations ne doit pas empêcher de l’aborder avec des lycéens qui, pour la plupart, ne connaissent pas son aura et risquent même de la juger injustifiée, et ce par le biais de son seul contenu.

Comme souvent, l’entrée la plus évidente est celle que propose son appartenance au genre « policier » mâtiné d’angoisse, de par son ouverture dépeignant une classique course-poursuite sur les toits entre flics et truand, où la nuit bleutée, le bruit des coups de feu, et le panoramique exercé sur les hauteurs d’une ville, dessinent immédiatement un paysage familier. Cette scène (sur laquelle il faut s’arrêter même et surtout si elle est extérieure au véritable récit du film), par la prédominance des gros plans sur les visages et les mains des représentants de la loi, l’impression étrange du vide qui s’expose (cf rubrique Autour du film), crée un malaise que son issue (le bandit n’est pas arrêté, le subalterne meurt tandis que le supérieur est pétrifié) ne fait que confirmer : l’attention n’est pas portée sur le cœur même du genre (la punition du méfait) mais sur la perte d’équilibre de son principal véhicule, perte physique, certes, mais qui est aussi celle d’un dispositif. A ce prologue correspondra un film où les coupables ne sont pas arrêtés, où le délit même ne s’avère délit qu’après 1h32 minutes, et où toute l’attention est portée sur un homme, théoriquement vecteur d’ordre, mais qui se révèlera involontairement responsable de trois morts dramatiques, à cause d’une angoisse chronique dont l’acrophobie condense efficacement les puissances déstabilisatrices. Semblable à La soif du mal de Welles qui lui est presque contemporain (autre film du programme Lycéens au cinéma), Sueurs froides est un polar qui ne parle que de béance, comme si la mort elle-même y était conçue en tant que cadre et raison interne de toutes les actions qui nous sont présentées.

Sur la base de cette ouverture, on pourra faire travailler les élèves sur l’habileté d’une structure dramatique dont l’attention se porte sur le motif de l’imitation vécue sur un mode mortifère : pour cela il s’agit de relever tous les moments où le film représente la correspondance entre un modèle et une copie, qu’il s’agisse d’une inscription directe (scènes du musée, vue de l’intérieur de la mission quand Scottie embrasse Judy, rêve de Scottie où Carlotta se substitue à Madeleine) ou différée (les deux versions de la scène du clocher et sa reprise au final, l’apparition de Judy, définitivement redevenue Madeleine, la toile de Midge, le véhicule de Madeleine récupéré par une autre), ainsi que ceux peignant les moments où le travail de transformation s’effectue (scènes où Judy devient Madeleine, celle où Madeleine achète le bouquet de fleurs). Si on peut les classer suivant des critères (par ex : interne (transformation vécue par les personnages), externe (transformation vécue par le spectateur au vu du film entier) ou principaux/secondaires (la peinture de Midge n’a pas la même importance que le médaillon de Carlotta portée par Judy), le résultat prouve la cohésion d’ensemble d’un film qui donne une vision du monde particulièrement mouvante et fondamentalement trompeuse, bâtie sur l’idée d’une métamorphose constante l’empêchant d’accéder à une quelconque vérité. Sans aller jusqu’à convoquer la réflexion métacinématographique (cf rubrique Mise en scène), on peut rattacher cette réflexion au motif du vertige, dévoilant l’œuvre comme une suite de chausse-trappes fatales dont le héros est victime jusqu’à ce qu’il parvienne, en comprenant leur mécanisme, à vaincre sa peur, c’est-à-dire aussi à identifier sa cause. Le récit, à ce moment-là, se boucle avec une logique grinçante, puisque la seule victoire de Scottie, à la fin d’un film qui le laisse exsangue, consiste à le sacrer organisateur de la mort de Madaleine-Judy, alors qu’il n’était que témoin passif de celle de son collègue. Autrement dit, sa connaissance n’empêche pas le néant de se diffuser : il a juste appris à l’estimer à sa juste valeur d’unique horizon.

Fiche réalisée par Philippe Ortoli

Septembre 2005

Expériences

La légende dit que c’est lorsqu’ils ont su qu’Hitchcock avait essayé, en vain, d’obtenir les droits de leur roman Celle qui n’était plus (devenu Les diaboliques de Clouzot au cinéma) que Pierre Boileau et Thomas Narcejac ont décidé d’écrire un livre spécialement pour que « le maître du suspense » l’adapte : D’entre les morts a donc été acheté par la Paramount pour le cinéaste de La loi du silence qui était fasciné par l’idée de bâtir une œuvre sur « la volonté qui anime cet homme de recréer une image sexuelle impossible : pour dire les choses simplement, cet homme veut coucher avec une morte, c’est de la pure nécrophilie » (recueillis par François Truffaut dans Hitchcock/Truffaut, Ed. Ramsay, 1988 (première édition : 1983). , p.208). Si la scénarisation est longue, Hitchcock commençant par faire travailler le dramaturge Maxell Anderson sur le projet (il a juste l’idée du décor, San Francisco car il y a une vieille mission, non loin de la ville, qui correspond à celle qu’il voulait pour l’histoire) mais, trouvant sa version trop pénétrée de références poétiques (notamment à Orphée), la faisant reprendre par trois autres scénaristes dont seuls les deux derniers (Taylor et Coppel) figureront au générique (Angus Mc Phail, qui a dû arrêter son travail suite à une sévère dépression alcoolique, disparaît, mais sa préparation a été une base pour Hitchcock), c’est que le projet est d’importance : le réalisateur sort d’un échec commercial sans appel (Le faux-coupable, un de ses films les plus sombres) et, en s’inspirant du roman d’auteurs célèbres, en retrouvant son vieux complice James Stewart (c’est leur quatrième et dernière collaboration après La corde, Fenêtre sur cour et L’homme qui en savait trop), les producteurs espèrent le voir renouer avec le succès. Pour autant le film sera surtout l’occasion pour Hitchcock d’expérimenter plusieurs inventions visuelles, au premier chef desquelles se trouvent les filtres diffuseurs (à effet de brouillard comme dans la scène du cimetière ou verts comme toute la dernière partie) qui n’étaient plus de mise à cette époque alors que très populaires dans les années 20 (les cinéastes des films d’épouvante italiens des années 70, Dario Argento, Mario Bava ou Lucio Fulci, tous admiratifs de l’œuvre d’Hitchcock s’en resserviront à outrances), mais aussi et surtout l’utilisation combinée du travelling arrière et du zoom pour donner la sensation de vertige du personnage, procédé qui, s’exerçant sur des maquettes, fournit effectivement l’idée que le sol s’éloigne sous les pieds de Scottie. S’il se déclare heureux du résultat, à l’exception d’un problème narratif effectivement présent (« Je suis gêné par le trou qu’il y a dans le récit. L’homme, le mari qui a jeté le corps de sa femme du haut du cloche, comment pouvait-il savoir que James Stewart n’allait pas gravir les escaliers ? Parce qu’il était sujet au vertige ? Mais cela ne pouvait pas être garanti ! » (ibidem)), Hitchcock, par cotre, n’a jamais décoléré face à son actrice Kim Novak qu’il jugeait prétentieuse et vulgaire. Le problème est que le film était, dans son esprit, conçu pour Vera Miles (magnifique héroïne du Faux coupable) et que la grossesse de cette dernière l’empêcha de tenir le rôle ce qui mit le réalisateur en fureur : en remplaçant celle qu’il pensait pouvoir transformer en nouvelle Grace Kelly (sa muse dont il n’a pas pardonné non plus le départ vers Monaco et la vie de princesse), Kim Novak et sa sensualité magnifique orientaient le film vers une dimension plus charnelle assez rare de la part des héroïnes hitchcockiennes. Film accueilli plutôt tièdement par la critique à sa sortie (à l’exception notable des Cahiers du cinéma, mais Positif, par exemple, n’a pas de mots assez fort pour en condamner les ficelles), Sueurs froides s’est imposé, progressivement avec les années, comme le chef d’œuvres d’Hitchcock et un des plus grands films de l’histoire du cinéma, devenu même culte pour certains réalisateurs ou critiques. La musique de Bernard Herrmmann et le générique de Saul Bass tout en variations sur le motif de la spirale, ne sont pas pour rien dans la pérennisation d’une œuvre aussi inclassable et débridée que celle-ci.

Outils

Bibliographie

D’entre les morts, Boileau-Narcejac, Denoël

(le livre qui a inspiré le film)

A propos de Vertigo ou Hitchcok contre Tristan , Amengual Barthélémy, Etudes cinématographiques 84-87, ouvrage collectif sous la direction de Estève Michel, 1960

(analyse esthétique devenue classique)

em>L’hélice et l’idée, Rohmer Eric, critique du film dans Les cahiers du cinéma n°93, mars 1959

(bel exemple de la passion déchaînée par Hitchcock chez les jeunes critiques des Cahiers du cinéma).

Hitchcock et l’aventure de Vertigo, Esquenazi Jean-Pierre, CNRS Editions

(étude, dans la perspective de la sociologie de l’art, du film comme métaphore du milieu dans lequel il est réalisé)

Versions de Vertigo : sueurs froide, Krohn Bill, dans Hitchcock au travail, Cahiers du cinéma, 1999, pp.183-199

(une approche de la genèse et du tournage du film très instructive).

Web

Vertigo, site en anglais, dédié au film

Films

Hitchcock et la Nouvelle Vague de Jean-Jacques Bernard

Bernard Herrmann de Joshua Waletzky

Histoire du film-annonce de Moïse Maatouk