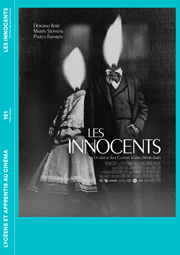

Synopsis

Au XIXe siècle, mademoiselle Giddens arrive au vieux manoir de Bly House, en Angleterre. Elle a été engagée pour s’occuper de l’éducation de la jeune Flora. Le frère de la fillette, Miles, renvoyé de son école pour une étrange raison, sera également son élève. Mademoiselle Giddens se rend rapidement compte qu’une atmosphère pesante règne sur la maison. Un matin, la gouvernante aperçoit un inconnu qui la fixe du haut d’une tour. Peu à peu, elle constate que les deux enfants semblent possédés par les esprits débauchés de l’ancienne gouvernante et de son amant, le valet Peter Quint, aujourd’hui décédés…

Distribution

Deborah Kerr : Miss Giddens

Michael Redgrave : l’oncle

Peter Wyngarde : Quint

Megs Jenkins : Mrs Grose

Pamela Franklin : Flora

Martin Stephens : Miles

Clytie Jessop : Miss Jessel

Isla Cameron : Anna

Générique

Réalisation : Jack Clayton

Scénario : William Archibald, Truman Capote et John Mortimer, adapté de la nouvelle Le Tour d’écrou de Henry James

Images : Freddie Francis

Cadreur : Ronnie Taylor (crédité Ronald Taylor)

Musique : Georges Auric

Production : Jack Clayton

Durée : 1h39

Autour du film

Jack Clayton est un réalisateur rare, d’autant plus qu’il a toujours choisi d’orienter sa filmographie dans des directions différentes. Les Innocents, son deuxième long métrage, fait ainsi suite à son succès public et critique, les Chemins de la haute ville, qui valut un Oscar à Simone Signoret. Réalisé par un étranger à la chapelle fantastique (il y reviendra 22 ans plus tard, pour le fantasmagorique et inoffensif La Foire des ténèbres d’après Bradbury), Les Innocents en est l’un des plus beaux fleurons – l’un de ces films, comme Les Yeux sans visage, La Maison du diable ou La Nuit du chasseur, qui transcendent les limites du genre, sans doute parce qu’ils débusquent l’étrange non pas grâce aux effets spéciaux ou à l’expression graphique de l’épouvante la plus débridée, mais grâce à la construction méticuleuse d’une ambiance pesante et mortifère.

Noir contre rouge

En 1961, Les Innocents est contemporain de la renaissance du fantastique orchestrée par le studio Hammer : Terence Fisher et consorts insufflent à l’horreur un sang neuf, littéralement – sang vermeil rutilant, passion et sexualisation forte du récit sont au programme. Clayton se pose en reflet inversé : il engonce son film dans le cadre rigide d’une maison victorienne campagnarde, environnée d’une végétation omniprésente. À l’extérieur, c’est un jardin quiet et immobile, poussé à profusion mais semblant endormi ; à l’intérieur, dans la serre, les plantes sont tout aussi nombreuses, mais plus visiblement décaties : la luxuriance cache une atmosphère viciée, des végétaux décatis, pourrissant sur pied. Jack Clayton en fait un support à l’expression de la sexualité qui pénètre insidieusement le film : celle, tout d’abord, de la gouvernante Miss Giddens (Deborah Kerr), incertaine vieille fille cherchant dans son rôle un substitut de maternité, qui lui aurait épargné les indignités de la chair. Vient ensuite celle du couple fantomatique : elle, le fantôme passif de l’ancienne gouvernante à l’image propre, rigide (c’est d’ailleurs ainsi qu’elle apparaît à l’écran, le dos droit et vêtue de noir), lui, en force sensuelle invasive, pervertie, spectre possédant les vivants. Enfin, celle, incongrue, des deux enfants : Flora singeant la rigidité de feue la gouvernante avec un comportement correct aux multiples sous-entendus scabreux, et Miles plus franc, modèle réduit de mâle dominant de la maisonnée, aux attitudes et désirs semblant incompatibles avec son jeune âge.

Car c’est là que le bât blesse : la figure sacralisée de l’enfant ne peut avoir de désirs, surtout pas si ostensibles. Il s’agit dans le même temps d’une remise en cause totale de la rigide morale victorienne, et un contrepoint direct à la Hammer, à ses coups de boutoir francs et brutaux dans la bienséance, à sa perception si pertinente des soubresauts sociaux et sexuels à venir. Un contrepoint comme un miroir, non comme une dénonciation : un contrechamp thématique, une autre grille de lecture des ténébreuses rivières sexuelles souterraines qui ne demandent qu’à sortir au grand jour, en ce début d’années 1960.

Les Narcisses noirs

Un peu plus de dix ans auparavant, Deborah Kerr campe Sœur Clodagh dans le Narcisse noir face à la sulfureuse Kathleen Byron, qui, elle, laissera la bride au cou à ses désirs sexuels et mortifères. Déjà, à l’époque, Deborah Kerr ne parvenait nullement à endiguer les passions derrière les protections de papier de la morale dogmatique – c’est encore le cas dans Les Innocents, avec ici le désir de maternité encore plus fortement affirmé. Tout est question de cadre rigide dans Les Innocents : derrière ce cadre propre et net, et des mouvements sinueux, tortueux qui se dessinent en arrière-plan, qui suintent et sourdent.

Ce tableau aux mouvements dissimulés est l’œuvre du chef opérateur Freddie Francis, chantre de la Hammer, justement, et qui crée ici un univers diamétralement opposé. Il utilise notamment une technique appelée le deep focus, qui lui permet de détacher avec précision tous les éléments de l’image, à l’arrière comme à l’avant-plan. Freddie Francis compose de véritables tableaux, précis et délicats, au spectateur de les déchiffrer : à lui de lire ces cadrages subtils, aux bords floutés, ces compositions originales où deux protagonistes se trouvent aux deux bords d’un large cinémascope, au lieu d’être au centre… Jack Clayton, quant à lui, a marqué Francis et le monteur Jim Clark par son perfectionnisme, ses attentes terriblement précises, et les colères homériques qui suivaient si tout n’allait pas dans son sens – un perfectionnisme qui nuira considérablement à sa carrière, lui collant l’étiquette de « réalisateur difficile », mais qui permit la création de ces Innocents esthétiquement parfaits.

Des innocents qui n’en ont, bien sûr, que le nom : comme dans Le Village des damnés de Wolf Rilla, sorti l’année d’avant, il s’agit de jouer sur une ambiguïté profonde, de découvrir avec une horreur d’autant plus forte que la révélation est sinueuse, labyrinthique, que l’image même de l’innocence, de la pureté, peut dissimuler les pires épouvantes. Tout cela renvoie évidemment à l’univers d’Henry James, auteur de la nouvelle Le Tour d’écrou, à l’origine du film. James excelle dans la création précise, placide d’un univers clos comme un jardin à l’anglaise, délicat et élégant, respectant les lignes, les proportions et les normes… et dans les sous-bois duquel se meut une faune avide, incontrôlable. Cette image du jardin est, on l’a déjà fortement souligné, omniprésente : le jardin extérieur est structuré en ligne (roseaux, saules, vastes étendues herbeuses), comme un cadre, le jardin intérieur de la serre ploie sous la déliquescence avec des plantes lourdes, courbées, pesantes, végétation envahissante et semblant douée de la volonté de s’échapper du cadre. Les Innocents est un film du foisonnement des formes, d’une approche précise et perfectionniste de la géométrie de l’image : comme chez Greenaway (tout particulièrement dans Meurtre dans un jardin anglais), le tableau est sublime, et la mort qui s’y dissimule d’autant plus implacable.

Travail de perfectionniste, alliance de talents formidables, Les Innocents parvient à donner une contrepartie exacte, cinématographique de ses atermoiements moraux de ses protagonistes à l’écran. Engoncé dans une étouffante demeure façon Roderick Usher, Les Innocents est un film gothique au sens du roman gothique : déterminé à fouiller les âmes, quitte à y découvrir les plus sombres ténèbres. Qu’on s’étonne alors que, un demi-siècle après, le film demeure l’un des plus terrifiants jamais tournés.

Annexe : Les Innocents, par Georges Auric

Georges Auric : compositeur français né à Lodève en 1899 et décédé en 1983 à Paris, a fréquenté l’intelligentsia avant-gardiste et tapageuse du Paris des Années Folles (Darius Milhaud, Erik Satie, Jean Cocteau, Arthur Honegger, Francis Poulenc). Enfant doué, mélodiste empli de grâce, pourvoyeur d’harmonies franches, claires et de constructions pures, il a rejoint tous ceux qui refusaient les brumes wagnériennes et expressionnistes, se réclamant de Chabrier, Ravel, Debussy et du grand mentor Stravinsky. L’histoire de la musique retient son nom pour être un des membres fondateurs du Groupe des Six, association inspirée par Satie et composée, outre Georges Auric, d’Arthur Honegger, de Germaine Tailleferre, de Francis Poulenc, de Louis Durey, de Darius Milhaud.

Ses musiques de film l’ont rendu célèbre, dans ses collaborations prestigieuses avec Allégret (Le Lac aux dames, Orage), avec René Clair (À nous la liberté), sans oublier Cocteau (Le Sang d’un poète, La Belle et la Bête, Orphée), John Huston (Moulin Rouge), ou encore Max Ophüls (Lola Montès), Clouzot (Le Salaire de la peur) et Oury (La Grande Vadrouille). Spécialiste de la musique de ballet et de la musique de scène, les arcanes de la scénographie n’avaient aucun secret pour celui qui dirigea la SACEM et qui eut l’occasion de briller par ses talents littéraires et son style plein de vie ; ses contributions dans Marianne, Paris-Soir et aux Nouvelles littéraires, ont confirmé cet autre talent. Il est aussi celui qui dactylographia Le Bal du comte d’Orgel de Radiguet, son ami.

Dans Les Innocents, la chanson « O Willow Waly », que l’on croirait issue du folklore irlandais ou gaélique, et qui s’en inspire, à l’image de la chanson de Desdémone avant son meurtre dans l’opéra Otello de Verdi, est bel et bien une création originale d’Auric : il a su capter l’auditeur et le spectateur dans cette mélodie lancinante, à l’inquiétante étrangeté teintée d’une innocence que l’on sait, à juste titre, menacée. Sous les apparences d’une berceuse, d’une complainte, on entend les frémissements inquiets de l’enfance en souffrance. Les caractéristiques de la musique d’Auric sont là résumées : clarté, simplicité, efficacité. Les grands compositeurs de musique de film se reconnaissent à ces qualités.

Remarque amusante : le meme internet « The Slender Man », sorte de croque-mitaine inventé de toutes pièces comme s’il s’agissait d’une vieille légende, a donné lieu à de multiples avatars plus ou moins commerciaux. Un jeu vidéo, Slender : the Arrival, adapté de cette nouvelle légende urbaine, s’ouvre sur la chanson de Georges Auric, décidément faite pour hanter ceux qui l’écoutent…

Vincent Avenel et Romain Estorc (Critikat)

TERREUR ET TREMBLEMENT

En perturbant les repères du spectateur et en plaçant l’angoisse sur un terrain intime et sexuel, Clayton pousse la peur à son paroxysme et le film marque les esprits à l’époque de sa sortie. Aujourd’hui encore son impact est puissant, alors que le cinéma fantastique est majoritairement passé à d’autres formes de représentation et s’aventure, depuis plusieurs décennies déjà, sur le terrain de l’horreur en passant par des images, des montages chocs. Où se situe la terreur au cinéma ? A-t-elle plusieurs visages ? Rappelons qu’à l’origine le terme anglais horror pictures ne désigne pas seulement des films d’horreur mais concerne plus largement le cinéma fantastique. Il est intéressant de voir l’effet qu’a pu produire Les Innocents à sa sortie chez certains critiques pour mesurer son impact sur l’imaginaire du spectateur et le rejet parfois suscité par une œuvre qui ne nous confronte pourtant jamais à des images violentes ou gore. Le chapô de la critique de Gilbert Salachas parue dans Télérama en juin 1962 donne le ton : « une œuvre malsaine et perverse ».

« Sur un sujet imaginé par Henry James, deux scénaristes (Truman Capote, William Archibald) et un metteur en scène (Jack Clayton) ont enfanté une œuvre sinistre et curieuse qui, c’est un fait, saisit le spectateur de terreur et de tremblements. Tout en utilisant au maximum les procédés classiques du récit d’épouvante banal, ce film manifeste d’autres ambitions. (…) le film baigne dans une atmosphère absolument malsaine où l’on retrouve pêle-mêle les obsessions d’une imagination en délire : le sang, la mort, la sexualité, la réincarnation et tant d’autres horreurs placées sous le signe du démoniaque. Cet univers sordide et détraqué est décrit avec une débauche d’effets spectaculaires par le réalisateur Jack Clayton qui signa naguère un film très remarqué : Les Chemins de la haute ville. On pense naturellement aux romans anglais d’épouvante (château hantés, portes qui grincent, ectoplasmes figés, orages, pénombres et chandeliers) ; on pense aussi aux jeux cinématographiques hitchcockiens, en particulier à Rebecca (la dialectique du doute et de l’effroi). Enfin Clayton, forçant sur les épices, agrémente son récit de notations insolites empruntées au surréalisme : un scarabée sortant de la bouche d’une statue, une boîte à musique magique, une tortue, une colombe assassinée, etc. L’ombre de Buñuel plane aussi sur ces Innocents. Au total, une œuvre effroyable, complexe, provocante et très éprouvante pour le spectateur. La fascination qu’elle exerce est loin d’être salubre. Je m’étonne qu’elle ne soit frappée que d’une « interdiction au moins de treize ans ». Les thèmes équivoques que ces images de cauchemar illustrent, le climat de perversité déjà évoqués, constituent à mon avis, des éléments qui devraient commander la plus vigilante prudence. »

La plupart des arguments utilisés contre le film peuvent aussi se retourner en sa faveur et donner très envie de le voir. Ainsi, peut-on lire sur les affiches d’époque quelques slogans jouant sur le désir du spectateur d’avoir peur : « You’ll get the shock of your life » ou « A strange experience in shock ». Par ailleurs, le critique semble lui-même victime de l’imagination délirante qu’il condamne : en effet, à aucun moment il n’est question de sang dans le film, tout au plus de vagues scènes de violence passées, mais la puissance d’évocation et de contamination de la mise en scène réussit à placer dans sa tête des images qui n’existent pas. N’est-ce pas là le signe d’une grande réussite ? N’est-ce pas sur ce terrain-là, de l’imaginaire, que se situe la véritable terreur ? À lire cet extrait de la préface d’Henry James à la réédition du Tour d’écrou, il semblerait que cette réaction critique ait été partagée à la sortie de la nouvelle. Voici la réponse que faisait alors l’écrivain :

« De quoi (…) devais-je donner le sentiment ? Eh bien, le sentiment que mes deux revenants étaient, comme on dit, capables de tout – c’est-à-dire capables d’exercer sur les enfants la pire action que puissent convenablement subir des petites victimes de leur sorte. Et qu’y avait-il donc, à la réflexion, de plus concevable en ce sens ? – question qui, admirablement, trouva aussitôt sa réponse. Il n’y a en ce domaine aucun absolu légitime du Mal ; le Mal reste relatif à une cinquantaine d’autres éléments, c’est une affaire d’appréciation, de spéculation, d’imagination – tous éléments, en outre, exactement éclairés par l’expérience du spectateur, du critique, du lecteur. « Rends suffisamment intense, me dis-je, la vision générale du Mal que le lecteur peut avoir – or cela déjà était une tâche charmante –, et sa propre expérience, sa propre imagination, sa sympathie (pour les enfants), son horreur (envers les faux amis) lui fourniront bien assez de détails. Fais-lui concevoir le Mal, fais-le lui concevoir selon ses propres critères, et tu seras dispensé de vaines spécifications. (…) Comment puis-je penser m’être trompé dans mes calculs, ou que mon ingénieuse évocation ait échoué, quand je suis accusé, comme cela m’est arrivé, d’avoir monstrueusement insisté, d’avoir été indécemment prolixe ? Non seulement, du début à la fin de cette affaire, il n’y a nulle trace de prolixité, mais mes valeurs sont toutes pratiquement muettes, sauf dans la mesure où elles suscitent l’horreur, excitent la pitié, éveillent la perspicacité (…) – où elles invitent à distinguer en elles des figures plus ou moins fantastiques. Par ailleurs, d’un haut intérêt pour l’auteur – et du même coup pour la réflexion du moraliste – est la réaction naïve et rancunière du lecteur captivé qui a surenchéri dans le sens de l’anecdote [1]».

Amélie Dubois

[1] Henry James, préface au Tome XII de la New York Edition, Le Tour d’écrou, édition bilingue GF Flammarion 1999. p.26-27

Vidéos

La traversée du miroir

Catégorie : Analyses de séquence

Les larmes de Miss Jessel

Catégorie : Analyses de séquence

Pistes de travail

Actrice/Personnage

Deborah Kerr, « la rose anglaise »[1]

Dévotion et tentations

Actrice écossaise née la même année que Jack Clayton, en 1921, Deborah Kerr débute au cinéma en Grande-Bretagne au début des années 1940. Michael Powell et Emeric Pressburger lui confient ses deux premiers grands rôles dans Colonel Blimp (1943), satire de la vieille Angleterre où elle joue trois personnages différents, puis dans Le Narcisse noir (1947) où elle incarne une religieuse missionnée pour diriger un monastère perdu au sommet d’une montagne en Inde. Ses débuts remarqués lui ouvrent les portes d’Hollywood. Elle devient alors une actrice majeure du cinéma classique américain des années 1950, alternant films historiques (Jules César de Mankiewicz), drames sentimentaux et quelques comédies (le classique et sublime Elle et lui de Leo McCarey offre une parfaite synthèse de ces deux derniers genres), où elle impose un mélange de douceur et de densité romanesque en même temps qu’une profonde finesse et vivacité d’esprit. Deborah Kerr reste à jamais associée à une scène de Tant qu’il y aura des hommes de Fred Zinnemann (1953) au cours de laquelle l’actrice échange un baiser sulfureux avec Burt Lancaster, sur une plage, au milieu des vagues qui s’échouent sur le sable. Pourtant c’est davantage une image de bonté (divine) qui colle à la peau très blanche de l’actrice, une image jamais lisse derrière laquelle se cache quelque chose de plus trouble et complexe. Citons à ce titre son rôle dans Thé et Sympathie de Vincente Minnelli (1956) où son personnage d’une infinie délicatesse devient subtilement audacieux et transgressif en s’intéressant de près à un étudiant de son mari rejeté par les garçons de son campus en raison de son manque de virilité. Ce rôle (que l’actrice affectionnait particulièrement) met en lumière un mélange intéressant dans sa carrière entre un certain classicisme et une discrète modernité. Ce n’est sans doute pas un hasard si parmi ses interprétations les plus marquantes ressortent celles qui allient ces deux facettes de l’actrice : d’un côté l’élégance soutenue par sa beauté classique, son charme britannique et sa diction parfaite, de l’autre le débordement du désir symbolisé par sa chevelure rousse. Ainsi, dans Le Narcisse noir et Dieu seul le sait de John Huston (1957), où elle incarne une religieuse qui résiste à l’appel de la chair, sa chevelure flamboyante est à peine entrevue, juste ce qu’il faut pour enflammer les esprits et apparaître comme le signe d’un désir réprimé mais ardent. Tout le conflit entre la chair et l’esprit se trouve alors concentré en ce point précis qu’est le visage de l’actrice, encadré par un voile : dans un mélange de retenue et d’émotion s’y exprime une infinité de nuances qui révèlent un jeu incroyablement vif, précis, suggestif et sensible. Jack Clayton semble avoir en tête cet emploi de l’actrice lorsqu’il lui confie le rôle de la dévouée Miss Giddens dans Les Innocents. Entièrement focalisé sur son visage, il joue lui aussi de cette tension interne et entraîne son interprète sur un terrain gothique et presque expressionniste tout en restant attaché à son raffinement presque aristocratique. Dans la peau de la gouvernante hantée, Deborah Kerr semble s’inscrire dans la lignée des religieuses tourmentées qu’elle a interprétées, porteuses d’un puritanisme dont elle donne ici une nouvelle version, plus échevelée et hallucinée.

Tradition victorienne

Il est troublant de voir ressortir ainsi au cœur de la riche filmographie de Deborah Kerr un type de personnage qui concentre parfaitement tout ce qui fait la force de son jeu : des figures féminines partagées entre la dévotion (à Dieu, à des enfants) et le feu d’une passion trouble et dévorante. Avec Les Innocents, Jack Clayton donne une version moderne et transgressive d’une trame qui traverse la littérature gothique, mais irrigue déjà la littérature victorienne et ne cessera d’inspirer le cinéma. Celle-ci trouve son origine dans Jane Eyre, roman de Charlotte Brontë publié en 1847 (et plus lointainement dans le conte Barbe-bleue popularisé par Charles Perrault) qui imprime à jamais dans la fiction un type de personnage pur associé une configuration romantico-fantastique : soit une jeune gouvernante plongée dans un univers sombre, tourmenté, incarné par un homme mystérieux et brutal. Dans le roman de Charlotte Brontë, le passé de cet homme rejaillit sous une forme quasiment fantastique en la personne de sa femme folle, enfermée dans une aile du manoir. Référence d’Henry James pour Le Tour d’écrou, cette intrigue dessine un motif — la rencontre d’une figure vierge avec le désir et la mort — que la littérature et le cinéma ne cesseront de travailler. Parmi les exemples les plus célèbres figurent Rebecca de Daphné du Maurier (1938) et l’adaptation cinématographique qu’en fera Alfred Hitchcock (1940), ainsi que Vaudou réalisé par Jacques Tourneur (1943) qui commence presque de la même manière que Les Innocents : une jeune infirmière sur le point de partir dans une île des Caraïbes pour soigner la femme d’un grand propriétaire se voit demander, non pas si elle a de l’imagination (comme dans Les Innocents), mais si elle croit en la sorcellerie. Dans toutes ces fictions se dessine une architecture de la peur mais aussi du désir qui fige à jamais, dans les recoins obscurs d’une tour ou d’une aile condamnée, la rencontre d’une figure féminine pure et naïve avec la mort.

Amélie Dubois

[1] Surnom donné à l’actrice à Hollywood.

Outils

5 raisons de revoir "Les innocents", émission "Blow Up"

Analyse de la composition des cadres, proposée par Ciclic

Dossier pédagogique E-media

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9142